スマホの充電器の選び方。急速充電と普通充電の違いは?

何かスマホの充電が遅いんだけど…

Androidスマートフォンは年々バッテリーが大きくなっており、満充電までにかかる時間が長くなってきています。

そんなの中で急速充電という規格が登場し、近年のスマホの中には急速充電に対応しているものが数多くあります。

本記事では、そんな急速充電とお勧めする充電器について解説していきます。

- 普通準電と急速充電の違いって何?

- 急速充電の規格って何があるの?

- どの充電器を買うのがオススメ?

こんな疑問について自分の整理もかねて調査してみました。

もし急速充電に対応しているスマホを所持しているにもかかわらず普通充電している方は、ぜひ今日から充電器を変えてみませんか?

普通充電と急速充電の違い

充電が速いのか遅いのかの違いは、充電器の出力電力W(ワット)で示されています。

充電器の裏側を見てみると数値が記載されているかと思います。V(ボルト)とA(アンペア)の掛け算の結果がW(ワット)となります。

これらの数値に注目することで、充電器ごとの違いを理解することができます。

普通充電とは

「一体、何Wが”普通”なのか」という話は情報源によっては曖昧なのですが、一般的なUSBでの充電は2.5W(5V×0.5A)と言われています。

ワット数が大きければ大きいほど充電速度が速い充電器と思ってもらってOKです。

この2.5Wでは近年のスマートフォンの充電には「充電が遅く」時間がかかるため、これから先は自身のスマホに合った充電器を選ぶ必要がでてきています。

急速充電とは

急速充電とはスマホへの供給電力を大きくすることで充電時間を短縮する技術のことで、様々なメーカーから様々な規格が登場しています。高速充電とも言われています。

また、電圧値の変化を刻み幅をより狭くすることで充電効率を高めることでスマホの充電に最適化させた技術もあります。

要は、どれだけ大きい出力が出せるか、充電効率をよくするかが充電速度を決めるキモとなります。

近年ではどれだけ速く充電できるかもスマホ選びのポイントになってきています。

急速充電器のメリット

- 充電時間が短くなる

- 急な外出予定が発生しても短い時間でより多く充電できる

- 高出力なものだと、PCも充電可能(持つ充電器が統一できる)

近年では特に「家でスマホゲームをしていたら、突然遊びに行く予定が入ってしまった!だけどバッテリー残量残り10%!やばい!」

というような状況が起こり得るので、支度している間の短い時間にどれだけ充電できるかが求められてきているのかなと思います。

日ごろから急速充電できる環境を整えておきましょう。

↓のXiaomi 12T Proは19分で100%にできる充電の速さがウリとなっています。(もちろん性能もバツグンです)

急速充電器のデメリット

- 充電器の値段が比較的高い

- 家族内で充電器を使いまわしても全員のスマホに効果があるとは限らない

- 充電器に加えケーブルまでも急速充電に対応する必要がある

スマートフォンと共に同梱されていれば良いのですが、複数個欲しいならその分の充電器や充電ケーブルにもお金がかかってしまいます。

また、家族で様々なスマホを持っている場合、それぞれの急速充電規格に対応した充電器が必要になることもあるため、使いまわしがしにくいこともデメリットになります。

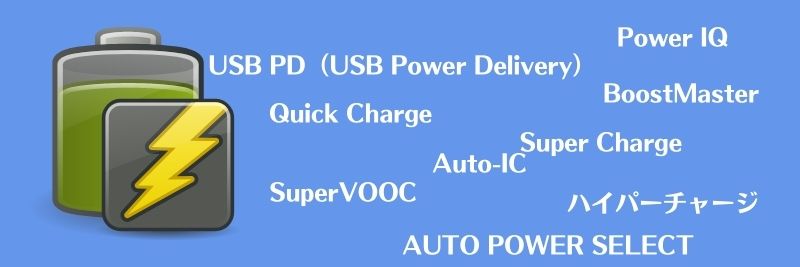

急速充電の規格の種類と出力(最大)

代表的な充電規格についてご紹介していきます。

- USB PD(USB Power Delivery)

- Quick Charge

- その他のスマホメーカー独自規格

- その他の充電器メーカーの独自規格

USB PD(USB Power Delivery)

周辺機器接続のための国際規格USBの急速充電規格。Googleが推奨しているため今後も普及していくと思われます。

現在のスマートフォンでUSB PD対応製品は基本的に3.0から対応しています。

| 規格 | 説明 |

|---|---|

| USB PD 1.0 | USB2.0/3.0のType-A/Bコネクタに対して定義された(省略) |

| USB PD 2.0 | USB PD 1.0の仕様を引き継ぎ、Type-Cコネクタに対応した(省略) |

| USB PD 3.0 | 最大100Wにまで対応しスマホに加えノートPCも充電可能になってきた(20V/5A(=100W)) PPSという機能も搭載され、より最適な電圧と電流で充電することが可能になった |

| USB PD 3.1 | 最大240Wにまで対応 |

基本的にはワット数を上げ出力を高めているため、スマホ以外の用途にも活用可能です。

ノートPCも近年だとUSB Type-Cで充電できるものが増えてきたため、スマホにもノートPCにも充電器1つあれば良く、荷物の削減ができるようになったりもします。

僕はノートPCにも使いたかったのでこの2ポート持った急速充電器を購入しました。

Quick Charge

Qualcommが開発した規格で、接続された端末を認識して電圧を自動調整するのが特徴の規格。

略してQCとも表記されます。

| 規格 | 説明 |

|---|---|

| Quick Charge 1.0 | 最大5V/2A(=10W) |

| Quick Charge 2.0 | 最大18W |

| Quick Charge 3.0 | 最大18W。3.6V~20Vの範囲内を200mV刻みで電圧値を変動させることができるようになり、QC2.0より約1.3倍速くなった。 |

| Quick Charge 4.0/4+ | 最大27W。QC3.0からさらに進化し20mV刻みで電圧値を変動させることができるようになり充電効率がアップ。 また、デュアルチャージ機能が加わりQC3.0から20%高速・30%高効率で充電が可能。 |

※調査したところ、サイトによって最大電力等の情報が複数あるため、誤っていたらすみません。

最大出力はUSB PDに比べ低いですが、電圧を小刻みに変動させる独自の技術によりスマートフォンの充電に最適化・効率化した技術・製品であると言えます。

▶Quick Charge 3.0に対応した製品を確認する(Amazon)

その他のスマホメーカー独自規格

あげればキリがないですが、スマホ購入時に同梱されている充電器などが対応している場合があります。

| メーカーと規格 | 説明 |

|---|---|

| Huawei「Super Charge」 | 最大10V/4A(=40W) 参考:https://consumer.huawei.com/jp/accessories/supercharge/ |

| ASUS「BoostMaster」 | 最大9V/2A(=18W) 参考:https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1011185/ |

| OPPO「65W SuperVOOC 2.0」 | 最大10V/6.5A(=65W) 参考:https://www.oppo.com/jp/discover/technology/vooc/ |

| Xiaomi「120W ハイパーチャージ」 | 最大10V/6.0A ×2(=120W)デュアルセルバッテリー構造により並列充電する。今のところT11 Proのみ対応か。 |

| Xiaomi「120W Xiaomi Adaptive Charge」 | 19分で100%まで充電可能(急速充電) |

上記を代表するような様々なスマホメーカーからも独自の急速充電規格が出てきています。

特定の製品を購入した際に、上記の規格に合った充電器が同梱されている場合があります。

例えばOPPO Find X3 Proの場合は、独自規格である65W SuperVOOC 2.0への対応に加え、PD(9V/2A)/QC(9V/2A)/PPS(最大30W)にも対応しています。

そのため、各メーカーの純正充電器以外を買うならPDやQC対応した充電器を購入するのもありです。

その他の充電器メーカーの独自規格

メーカー自身ではスマホを販売してないので「充電器メーカー」と記載しています。

市場に出回っている幅広い機種に対応できるように、接続されたスマホ機器を認識し機器ごとに最大のスピードで充電できる電力を調整して出力する機能を持っていたりします。

つまりは、端末に応じた出力を出す技術的機能が備わっています。

| 規格 | 説明 |

|---|---|

| Anker「Power IQ」 | Anker独自技術のPowerIQ™テクノロジーによって、各USBポートは接続された機器を自動的に検知し、その機器に適した最大のスピードで急速充電を行うことが可能。 参考:https://www.anker.com/deals/poweriq/?country=JP |

| Buffalo「AUTO POWER SELECT」 | 充電方式の異なるiPhone、Androidを専用ICが自動で判別し、接続された機器に最適な充電(出力)を行う機能。どのポートにどの機種を接続しても自動で急速充電が可能。 参考:https://www.buffalo.jp/product/detail/bsmpa2402p2bk.html |

| cheero「Auto-IC」 | 接続されたデバイスを自動で認識するAUTO-IC機能搭載。デバイスごとに最適な電流を流します。 参考:https://cheero.net/pd18w_charger/ |

| CIO「Nova Intelligence」 | Nova Intelligence(電力自動振り分け機能)によって、どのポートに挿しても、デバイスに適した電力を自動で振り分け充電を行います。 参考:https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/adapter/novaport/novaport-quad-100w/ |

繋がった機器を自動認識して充電出力を調整するため、自身のスマホに合った充電器がよくわからない方や、家族と共同で充電器を利用するような方は、これら充電器メーカーの充電器を買うと良いでしょう。

また、USB PDがGoogle推奨なこともあり、これらのメーカーもまたUSB PDにも対応した製品が数多くあります。

特におすすめなのはAnkerです。

知る人ぞ知る非常に有名な充電器・モバイルバッテリーメーカーです。(それ以外も作ってます。)

管理人のおすすめ

所持しているスマホによって対応している急速充電規格が異なるため一概には言えませんが、これを買っておけばOKな製品の一例を挙げておきます。

下記、Anker製品ですが、Anker独自のPowerIQへの対応はもちろんのこと、USB PDやQuick Chargeへの互換性もあるため、とりあえずでも買っておけばOKという製品の位置付けです。

Anker Nano II 65W

超小さく、65W出力ができるのでこれ一台あればスマホもノートPCも充電することが可能です。そして何より小型なので持ち運びに便利です。

(ノートPCによってはさらに大きな出力が必要なものもありますので注意です。)

Anker PowerPort III 2-Port 100W

2ポートあり合計最大出力が100Wと大きいため、PCを充電しつつスマホも急速充電が可能です。

この前僕が買ったもの

電源マルチタップのような形をしたものも最近は登場しており、おすすめです。

まとめ

本記事では急速充電と普通充電および充電器について解説してきました。

スマホのバッテリーが年々大きくなり、それに比例して充電時間が長くなってきたことから急速充電器の需要が増しつつあります。

急速充電の規格は様々なメーカーが様々な技術名称で出てきていますが、スマホによって対応している規格が異なっています。

ですがGoogleが推奨していることもあり今後はUSB PD規格が一般的になっていくものと思われます。

とは言え、AnkerなどのメーカーではUSB PDに対応したり、Quick Chargeと互換性を持たせるなど多規格に対応している製品もあるので、是非購入の際はどれに対応しているのかを考えながら選びましょう。